Marcher dans la pluie, écouter la forêt respirer, traverser les brumes du Hotzenwald.

Ici, les forêts bannies racontent une autre histoire du monde — celle où la vie s’écrit sans nous, mais jamais contre nous.

Amrigschwand dans le Hotzenwald

Arrivée le 18 oct 2025

Pour ces vacances, comme nous le faisons toujours ces dernières années, nous choisissons de partir à moins de trois heures de route de la maison.

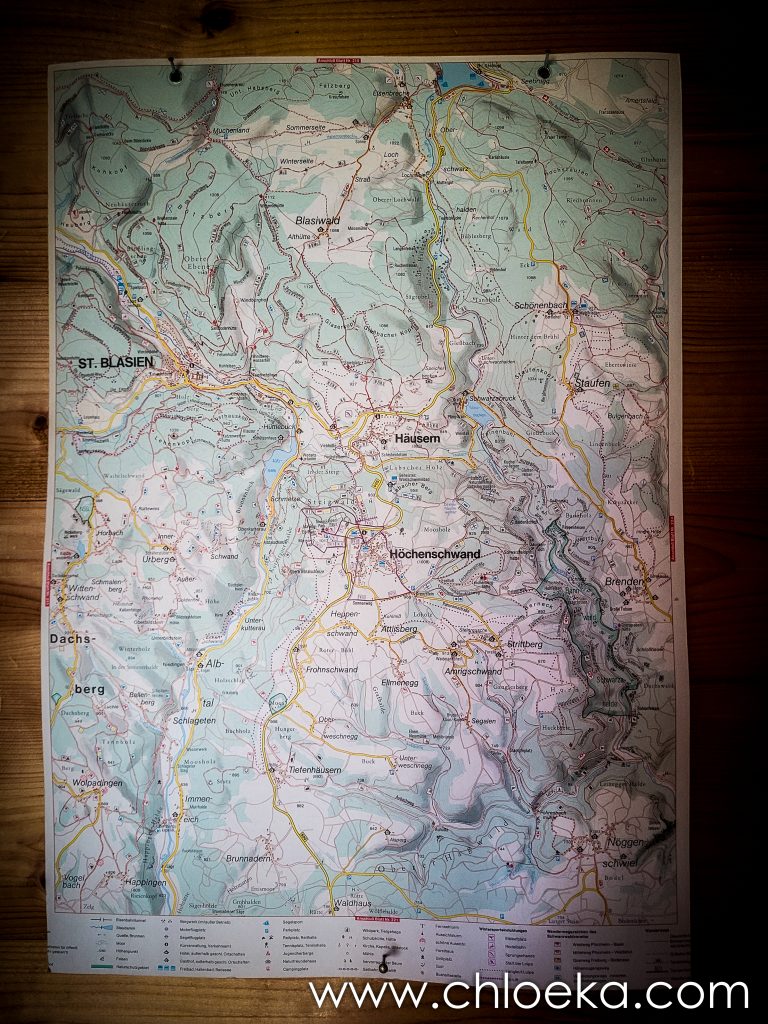

Cette fois ci, nous avons choisi un petit bourg de la Forêt Noire, à deux heures de route de notre Alsace familière dans le Hotzenwald. Ce territoire est à l’extrême sud de la Forêt-Noire, il s’agit d’un plateau boisé et tourmenté qui domine la vallée du Rhin et regarde les Alpes suisses.

Région rude et silencieuse, longtemps façonnée par le travail des humains, elle porte encore la trace de cette lutte ancienne entre usage et liberté.

Aujourd’hui, ses forêts bannies réapprennent à vivre sans maître.

Perché à près de 915 m d’altitude, Amrigschwand est un petit hameau paisible de la commune de Höchenschwand. Entouré de forêts et de prairies d’altitude, il offre une atmosphère typique de montagne : air pur, silence, et vues dégagées sur les Alpes lors des jours clairs.

Ici, l’histoire de la montagne se confond avec celle du travail humain — obstiné, rude, presque minéral.

Le nom d’Ernst Albiez revient souvent lorsqu’on évoque Amrigschwand. Né ici, il fut agriculteur et éleveur, sélectionneur et figure de l’agriculture de montagne au XXᵉ siècle. On lui attribue la création d’une variété d’orge adaptée aux hautes altitudes : un triomphe de la technique sur le climat, de la volonté sur la fragilité des écosystèmes.

Dans ces fermes, les vaches incarnent toujours cette logique : entretenues, exploitées, sacrifiées au nom d’une idée d’efficacité et d’équilibre naturel qui n’a rien de naturel. La montagne devient le théâtre d’une mythologie du sol, où la vie animale n’est qu’un instrument de puissance et de rendement.

Marcher dans ces paysages, c’est croiser l’illusion de prés paisibles tout en sachant ce qu’ils recouvrent : la mémoire d’une nature asservie, d’une ruralité glorifiée puis dévoyée. Entre beauté de ces paysages et héritage de l’élevage, le lieu oblige à penser la frontière ténue entre l’attachement à la terre et l’idéologie de la possession.

Jour 1 – dimanche 19 octobre 2025

Sous la falaise du Rappenfelsen – le silence du Bannwald

Randonnée « Boucle Wartbuck – Belvédère du Rappenfelsen au départ de Brenden »

La météo de la semaine ne s’annonce pas folichonne. J’ai donc opté pour un circuit qui risquait d’être dangereux par temps pluvieux afin de profiter de la relative sécheresse des derniers jours.

Je choisis aussi des circuits pas trop longs pour Suzy qui a été blessée à ses pattes il y a quelques semaines.

Au départ de Brenden, le sentier de notre randonnée s’enfonce rapidement dans une forêt dense, humide, presque primitive. Peu à peu, les arbres se disloquent, la lumière s’élargit, et la roche affleure — dure, grise, immobile dans la mouvance des brumes matinales. Le Rappenfelsen apparaît alors, massif de pierre arraché à la forêt, balcon naturel suspendu au-dessus des vallées.

D’ici, la Forêt-Noire se déploie comme une mer sombre, striée de brumes et de pentes. Par temps clair, les Alpes se découpent au loin, silhouettes d’un autre monde que nous n’aurons pas l’opportunité de voir aujourd’hui. Tout semble silencieux, nous ne croisons aucun humain sur ce parcours étroit et pentu.

Ces falaises rappellent la puissance géologique du lieu — une lente montée du socle terrestre, figée dans la pierre, la charpente même de la montagne. Un lieu de rupture et d’équilibre, où la roche semble observer la forêt qu’elle porte. Et les ors éblouissants des forêts alentours subliment ce chaos minéral.

Un panneau nous informe que nous sommes dans une forêt protégée : Bannwald.

« Bannwald » veut dire forêt bannie : bannie du commerce, du profit, du contrôle. Quel puissant adjectif !

Ici, la forêt n’est plus ressource mais territoire à part entière, soustrait à la logique d’usage.

Les arbres tombent, se défont, nourrissent d’autres formes, sans intervention ni rendement attendu.

C’est un espace de retrait, mais aussi de résistance — un rappel que tout n’a pas besoin d’être utile pour exister.

Marcher ici, c’est accepter de ne rien posséder, de simplement partager le sol avec ce qui persiste.

Pour ce séjour, nous n’avons pas pu faire garder Emma. En général, elle ne vient pas en vacances avec nous car Emma est la plus intense des trois chiennes. Celle qui sait le moins bien gérer ses émotions et elle peut vite devenir épuisante. Au-delà de cela, c’est la seule qu’on ne peut pas lâcher car elle dérange systématiquement toustes les habitant-es des lieux libres qu’on découvre. C’est aussi la seule qui ne dort pas quand on fait deux heures de voiture. Depuis notre départ, elle était à fond sur tout : le voyage, l’arrivée, la découverte d’un nouveau lieu de vie, la randonnée de ce matin !

Elle a fini par s’effondrer d’épuisement à notre retour au gîte, enfin !

Les trois ont des personnalités très différentes, qu’elles savent bien exprimer. Nous veillons à respecter leur agentivité. En randonnée, c’est parfois éprouvant : Emma est à fond sur tout, retenue par un harnais de traction pour éviter qu’elle ne se blesse ; Rosa, insouciante, court après les papillons au bord des falaises ; Suzy, force tranquille, s’imprègne de chaque odeur avant de refuser net d’avancer si l’herbe est trop haute ou trop mouillée.

L’après midi est calme pour tout le monde. Le gîte a un sauna, le luxe ! et Phlau et moi en avons profité après notre retour de périple. Je mets ce moment de quiétude à profit pour écrire mon journal. J’irai faire un dernier tour dans le village avec Emma, tout à l’heure. Demain, de fortes pluies sont annoncées mais demain est un autre jour.

Jour 2 – lundi 20 octobre 2025

Ce que la pluie révèle : l’illusion du lien

Il pleut depuis ce matin et il semblerait que ce soit la météo attendue pour cette semaine.

Le positif dans cette nouvelle c’est que nous allons croiser peu d’humains dans nos périples. Et la pluie annoncée est légère. Elle adoucira les contours des mondes traversés et fera naître cette atmosphère d’intimité profonde avec la nature que j’aime tant. Les paysages se voileront de brumes et de mystère, happés dans une féerie de saison.

Cependant, cela va être plus difficile pour Suzy qui déteste littéralement la pluie et n’y trouve aucune poésie.

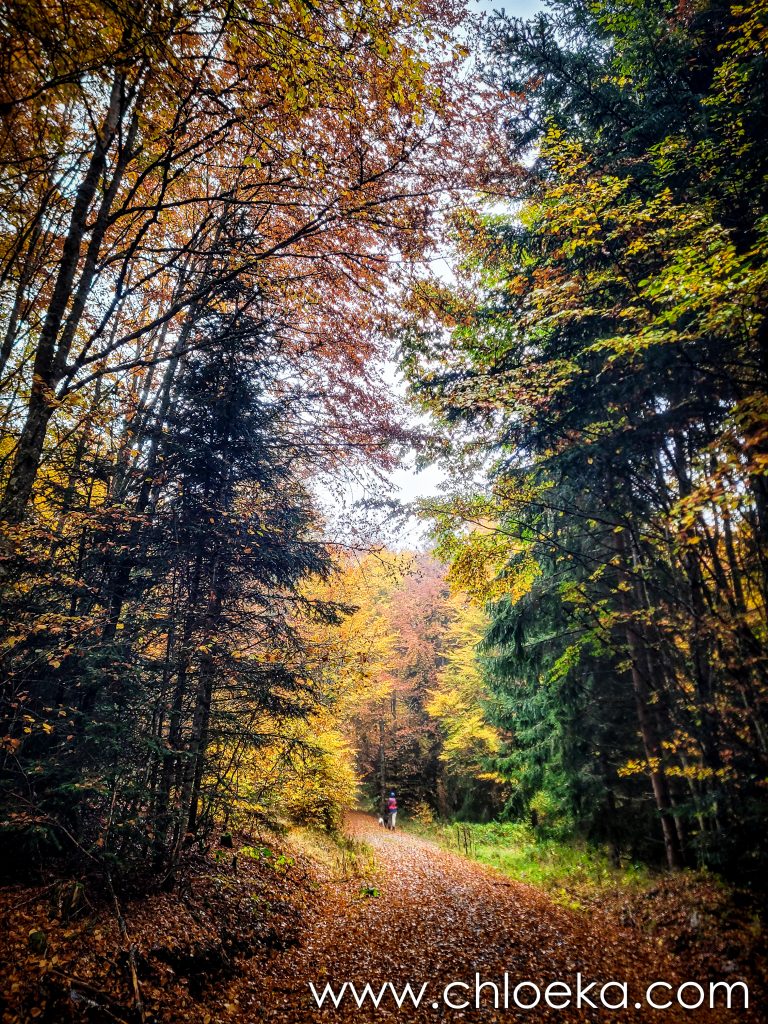

Pour apprivoiser cette nouvelle ambiance très automnale, nous avons débuté par un petit circuit dans la forêt proche du gîte. Comme prévu, Suzy a rechigné à marcher et au bout d’un km j’ai cédé et l’ai laissé poursuivre sa nuit dans la voiture. Nous sommes donc parties à quatre explorer les sous-bois proches, qui, comme attendus, étaient magnifiques et solitaires. Les feuilles virevoltaient dans la pluie, nimbant d’or la forêt profonde et les nuages voilaient de brumes mouvantes les sommets lointains.

Le parking, où nous étions garées, est le point de départ d’un sentier de randonnée à thème autour du loup. En traduisant le panneau, j’ai découvert qu’il y a un « parc à animaux sauvages » dans le secteur.

Le Wildgehege se présente comme un lieu d’apprentissage et de détente. Les mots sont hypocrites : “havre de paix”, “espace éducatif”, “barbecue gratuit”. On s’y rend en famille, surtout avec les enfants, on dit qu’iels “découvrent la nature”. En réalité, iels apprennent autre chose : qu’un être sentient peut être montré, que regarder l’enfermement est un loisir. Ces parcs enseignent la hiérarchie sans jamais la nommer — l’humain au centre, l’autre derrière la clôture.

L’enclos n’est pas un espace de connaissance ; c’est un dispositif politique. Il fabrique du consentement, celui d’un monde où l’on se dit proche de la nature tout en la maintenant sous surveillance. On y cultive la fiction d’un lien retrouvé, alors qu’on ne fait que reconduire la séparation. Et plus c’est présenté comme “pédagogique”, plus la violence est invisible. On ne te dit pas : “viens voir des captifs”.

On te dit : “viens te reconnecter à la nature”.

Difficile de trouver des espaces réellement libres car même dans le « Bannwald », je ne suis pas certaine que les chasseurs y soient exclus.

Au retour, nous nous sommes arrêtées un moment sur les berges du Schwarzasee, lac de barrage dont la pluie accentuait le noir profond, comme si elle en ravivait la densité liquide.

Retour vers midi au gîte pour se réchauffer et paresser. Je ferai une dernière petite balade avec les chiennes en fin d’après-midi.

Jour 3 – mardi 21 octobre 2025

La retenue de l’eau, la retenue du monde

Nous adaptons nos journées en fonction du temps, afin d’éviter de marcher sous des pluies diluviennes. La matinée, très arrosée, s’est donc transformée en parenthèse de calme et de chaleur : lectures, réflexions sur les idées reçues autour du végétarisme, le tout accompagné de tisanes réconfortantes. Les murs boisés du gîte se prêtent parfaitement à cette ambiance.

A midi, le voile pesant des nuées s’est effiloché et nous en avons profité pour nous échapper.

Je prévois des circuits courts, proches de notre gîte, que l’on peut allonger au gré de nos états corporels et de nos états d’âme à toutes. Emma s’est enfin apaisée au bout de trois jours. Elle ne tire plus en laisse et fait de longues siestes reposantes.

La première randonnée du jour était autour d’un plateau sommital où, par endroits, les vues dégagées sur l’horizon permettaient de distinguer l’ombre des Alpes suisses découpée dans un lointain bleuté. Nous avons grimpé par un sentier forestier jusqu’au banc isolé du Kaiserschloss ; le Haagwald s’ouvre soudain, dévoilant la vallée de Weilheim comme une aquarelle fuyante sous la lumière tamisée d’un automne aux couleurs exacerbées par les rayons fugaces d’un timide soleil. Le vent froissait les feuilles, un vieux banc travaillé par les intempéries contemple, impassible, les vallons lointains. Le temps s’étire, murmure des histoires de forêt ancienne. Tout est beau et paisible, sublimé par les ors chaleureux de la saison.

Le circuit se poursuit dans cette forêt de « Haagwald ». Forêt ancienne aux lisières silencieuses, elle semble garder quelque chose de son nom : une idée d’enclos, de retrait, de monde préservé. Entre les troncs dénudés, la lumière s’effiloche et le soleil la transperce par endroit. Nos pas craquent dans le bruissement des feuilles tombées, les branches ferment l’horizon, et l’on marche dans cette densité de verts et d’ors entièrement absorbées par la forêt.

Après 3 h de marche, nous décidons d’aller explorer le lac proche de ce lieu : l’Albstausee, à dix minutes en voiture, profitant des éclaircies locales.

Albstausee – le lac retenu de la vallée de l’Alb.

La vallée de l’Alb, encaissée et boisée, est typique de la Forêt-Noire méridionale

Au creux de cette vallée, l’eau ne coule plus librement : elle attend.

Le lac d’Alb, vaste cuve de montagne, retient dans son silence la force qu’on lui demande de restituer. Construit en 1941, son barrage de pierre, haut de vingt-huit mètres, ferme la gorge comme une cicatrice. Derrière, 2,2 millions de mètres cubes d’eau patientent, disciplinés par la main humaine.

Ici, la nature n’a plus le dernier mot. L’eau, jadis torrent, obéit à un calendrier électrique — on la pompe, on la redescend, on la fait tourner dans les turbines de la centrale de Häusern. La gravité devient énergie, la rivière devient ressource.

Pourtant, malgré les chiffres et les câbles, le lac garde une beauté troublante, magnifiée par les couleurs de l’automne. Sous la surface calme, on devine le poids du temps, la tension entre l’eau qui voudrait s’échapper et la digue qui la retient. C’est une retenue — au sens le plus littéral, mais aussi le plus intime du mot.

Pendant que Rosa et Suzy dormaient dans la voiture, nous avons fait le tour du lac avec Emma. Moins de trois kilomètres d’une beauté saisissante : la lumière rasante de la fin d’après-midi dorait les pentes, les couleurs d’automne flamboyaient, et pas une présence humaine à l’horizon.

Et puis la pluie est revenue… Nous sommes rentrées au gîte, encore traversées par la splendeur du lac et des forêts. Un sauna nous attendait — le luxe de notre hébergement ! — avant de savourer la chaleur retrouvée et la lenteur du soir.

Jour 4 – mercredi 22 octobre 2025

Schnaps et patriarcat : boire la forêt

Boucle autour du Katzenkopf au départ de Wittenschwand

La pluie semble définitivement installée. C’est elle qui m’a réveillée ce matin, tambourinant avec insistance sur le toit de notre petite maison. Les paysages sont noyés de gris et de brume.

Nous décidons, malgré tout, de sortir : deux heures de marche dans le vent et l’humidité, autour de deux sommets proches, à plus de 1000 mètres d’altitude, le Katzenkopf et le Hoheck.

Le circuit est beau, varié : villages de haute montagne aux immenses fermes fleuries, sentiers rocheux (et glissants) sur des pentes abruptes, forêts flamboyantes dans les ors de saison, chemins détrempés où chantent des ruisseaux furibonds.

Des panneaux informatifs jalonnent la marche — récits d’appropriation de ces espaces et de leurs habitant·es autres qu’humain·es.

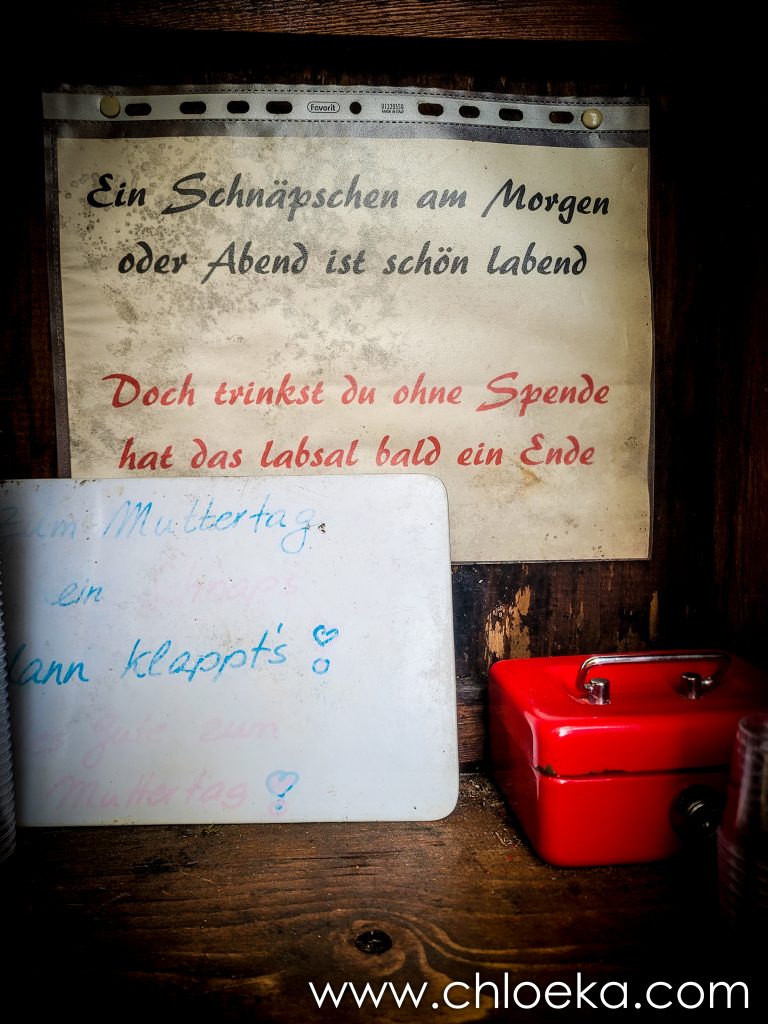

Sur le sentier le plus raide, jonché de rochers glissants, un petit placard accroché à un arbre dit beaucoup plus qu’il n’y paraît. C’est l’incarnation matérielle de ce que racontaient déjà les panneaux : la fusion entre nature, coutume et consommation.

Ici, pas d’eau, pas de tisane, pas même une pomme locale — seulement des alcools forts : schnaps de cerise, de prunelle, de ferme. Prolongement liquide du terroir.

La scène est presque absurde : un meuble bricolé, cloué sur un arbre, sur un sentier escarpé, humide — un lieu où boire est littéralement dangereux.

Et pourtant, le geste est rendu convivial, ritualisé par un poème rimé :

“Ein Schnäpschen am Morgen oder Abend ist schön labend…”

(Un petit schnaps, matin ou soir, ça fait du bien…)

Sous couvert d’hospitalité, c’est une incitation à l’ivresse en pleine forêt, rebaptisée “tradition locale”. Le dispositif ne vend rien : il naturalise le commerce. On dépose une pièce, on boit la forêt. On absorbe symboliquement le lieu, on l’ingère sous forme de schnaps “local”, comme si boire l’alcool, c’était goûter le paysage, s’en approprier la substance.

Que des alcools forts, aucune boisson douce : le message implicite est que la nature elle-même serait un lieu d’épreuve, de virilité, de rusticité — pas de douceur.

Une esthétique de la dureté, au sens patriarcal et extractif : la montagne, l’effort, l’alcool fort, la maîtrise de soi et de ce qui t’entoure.

Rien pour les enfants, les abstinent·es, ni pour celles et ceux qui voudraient juste se désaltérer.

En somme : ce n’est pas une simple “boîte à schnaps”.

C’est un autel miniature du patriarcat rural, un rituel d’appartenance où l’on confirme qu’on est du coin — ou du moins qu’on sait jouer le jeu. Et puis il y a ce poids, invisible mais bien réel : celui de l’alcool lui-même.

Ici comme ailleurs, il traverse les corps, les familles, les villages. Il sert de liant social, de courage, de consolation — et pourtant il alimente les mêmes forces qu’il prétend apaiser : le patriarcat, le sexisme, la violence. Ce schnaps bu au bord du sentier, célébré comme coutume, a l’air inoffensif. Mais il s’inscrit dans une longue chaîne d’habitudes où l’ivresse fait taire, justifie, légitime. Une drogue qu’il est interdit de questionner.

Derrière le geste anodin du randonneur qui “goûte la tradition”, il y a tout un monde qui s’autorise à dominer, à posséder, à parler plus fort.

Dans le silence revenu après la pluie, je pense à cela :

aux forêts qui ploient sous le vent,

et aux hommes qui, depuis des siècles, boivent pour oublier qu’ils ploient aussi —

mais qui, dans ce même oubli, s’approprient les corps des plus fragiles.

Et dans un champ proche d’Urberg, deux moutons se réfugient tant bien que mal sous la maisonnette qui abrite leur nourriture. Ils y tiennent à peine debout, nous regardent passer, intrigués.

Ils me font peine, dans ce vent et cette humidité poignante.

Ils sont l’image même de cette maltraitance ordinaire, de ce mépris obstiné que notre humanité entretient envers tout ce qui n’est pas elle.

Parfois je me demande comment je fais encore pour trouver du plaisir dans ces marches. Et pourtant, malgré tout, quelque chose en moi continue de se déposer dans l’instant : la puissance magistrale de la nature m’apaise, me traverse, m’apprend à tenir debout.

Jour 5 – jeudi 23 octobre 2025

Rütetwies – ce que la forêt n’a jamais oublié

Ce matin, c’est le déluge. Peu de feuilles resteront encore accrochées aux branches avec ce vent impressionnant qui accélère l’élan des nuages. J’ai sorti les chiennes tôt, entre deux averses. Je fais une petite boucle autour du village qui ouvre sur un extraordinaire panorama montrant les Alpes suisses au loin, gigantesques sommets côtoyant la course effrénée des nuées pluvieuses. Cet horizon mouvant me captive et j’aime y perdre mes pensées. Il dilue mes peines et mes colères et nourrit en moi le flux même de la vie, cette part indomptée que rien ne lasse.

Les intempéries devraient se calmer en début d’après-midi. Nous en profiterons pour quelques escapades dans cette contrée de forêts « bannies » et plateaux sommitaux où hurlent les vents d’automne.

Ce soir nous avons réservé une table dans un hôtel restaurant proche qui propose d’intéressantes options bio végétaliennes : l’ALPENBLICK (littéralement : vue sur les Alpes).

Quand la pluie s’est enfin dissipée, je suis partie marcher seule vers un sommet voisin de notre randonnée d’hier : le Lehenkopf, qui culmine à 1039 m d’altitude. Des éclaircies ont déchiré le ciel encore sombre par endroits, illuminant les prairies de mille gouttelettes éclatantes et dorant la forêt d’éclats mordorés. Mon circuit avait un objectif : la tour du Lehenkopf. Dressée à un peu plus de 1 000 m d’altitude, cette tour domine de ses 18 mètres la forêt du Hotzenwald entre St. Blasien et Dachsberg. Construite à la fin du XIXᵉ siècle, elle servait à « voir plus loin », à cadrer le paysage conquis.

Aujourd’hui, sa silhouette de bois gris veille sur une forêt qui, lentement, reprend le dessus. Autour d’elle, les clairières se referment, les épicéas gagnent du terrain, et les vues s’effacent sous la végétation.

Ce qui était jadis un symbole de maîtrise devient ainsi le témoin tranquille d’un renversement : ici, la nature reprend ses droits, respire enfin sans témoin, effaçant peu à peu les traces de notre volonté de dominer.

Le vent y parle plus fort que les humains, les troncs s’y redressent sans permission, et la tour, figée dans sa garde inutile, contemple le retour d’un monde qu’elle croyait surveiller. L’eau tombée drue ce matin, ruisselait sur ses sentiers rocailleux, la forêt bruissait de milles souffles mêlés, celui de la pluie qui s’attarde, de la sève qui frissonne, des feuilles qui se froissent sous le poids de l’eau, de toutes les vies côtoyées et pourtant invisibles à mes yeux. Seule humaine dans un foisonnement féerique.

Ce territoire, les humains l’ont nommé Rütetwies.

Des panneaux explicatifs, à certains abris forestiers, racontent son histoire.

Avant que la main des hommes ne la défriche, la forêt du Hotzenwald s’étendait sans partage — royaume d’ombres et de racines, refuge des ours, des loups, des lynx.

Le sol était maigre, le froid vif, la forêt trop dense pour l’exploitation : l’humain hésitait encore à s’y installer.

Puis on y découvrit des mines d’argent, promesse d’abondance et de discipline.

Alors on coupa, on brûla, on appela ce geste « Rütte » — défricher, ouvrir la chair du sol pour en tirer profit.

C’est ainsi que naquit la Rütetwies : un espace arraché à la forêt, offert à l’économie du monastère de St Blaise et du labeur.

Mais la richesse fut courte.

Les hivers, les rendements, la dette : tout se referma sur ceux qui avaient cru dompter la terre.

Les paysans vivaient au rythme des animaux exploités, de la faim et des saisons.

L’humain faisait tenir un monde bancal, où chaque vie servait à rentabiliser une autre.

Puis vinrent les routes, les machines, les engrais — et avec eux l’illusion de la prospérité.

Les prairies maigres, jadis signe de survie, devinrent inutiles.

On enrichit les sols pour appauvrir les paysages.

On quitta la montagne, on oublia les herbes qui guérissent et les insectes qui pollinisent.

L’arnica, le criquet, le néottie — autant de présences effacées, réduites à des noms sur des panneaux de bois.

Aujourd’hui pourtant, la forêt attend son heure.

Sous l’herbe repousse la mousse, dans les haies s’enracinent les jeunes épicéas.

Si les humains s’éloignent, la forêt reviendra — comme dans les Bannwald, ces territoires libérés du calcul, où la nature reprend lentement le pouvoir de vivre.

Alors peut-être, un jour, la Rütetwies redeviendra ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être :

un lieu sans maître, sans dette ni rendement,

où la richesse se mesure en feuillages et en silence.

Jour 6 – vendredi 24 octobre 2025

Eaux furieuses, forêts en feu – le dernier regard

Vue sur le réservoir de Witznau – Sentier Hutweg près de Berau – et cascade Haselbach

Les températures ont fortement chuté et les sommets les plus hauts se sont parés de blanc. Une neige fondante tombait ce matin. Comme chaque jour, on a attendu que les cieux s’apaisent avant de partir explorer les sentiers proches. J’avoue que cette contrainte et le temps cataclysmique de la semaine m’ont épuisée. J’ai dû improviser, écourter chaque circuit, m’adapter aux sentes détrempées, rendues dangereuses par l’amoncellement des feuilles et des racines glissantes… À part la randonnée du premier jour, aucune ne s’est déroulée comme prévu.

Ajouté à cela, la présence énergique d’Emma qui ne sait absolument pas écouter, toujours à l’affût, tirant dans les descentes — suivie par Rosa qui la colle et copie tout ce qu’elle fait ! Chaque mini-circuit devient sportif.

J’adore Emma, mais je préfère être seule avec elle pour marcher en montagne.

Nous sommes parties en début d’après-midi en direction du sud, vers Berau, où j’avais déniché un circuit sur Komoot avec panorama.

Ce circuit passait par des vues sur le réservoir de Witznau et suivait un magnifique sentier à flanc de roches, le long de la Schwarza — cadre grandiose de forêt profonde, de falaises et de vallées encaissées. Les éclaircies du moment enflammaient les vallons qui ruisselaient d’or.

Le réservoir de Witznau (Witznautalsperre) s’étend au creux de cette vallée, pris entre des pentes boisées et raides du Hotzenwald. Construit pendant la Seconde Guerre mondiale pour l’hydroélectricité, il fait partie du réseau de barrages qui régulent la force de l’eau entre Witznau et Wehr.

Cet après-midi, pourtant, il n’avait rien du lac turquoise des cartes postales : les pluies diluviennes des derniers jours avaient brouillé sa surface, la teintant d’un brun dense, presque terreux, comme si la montagne elle-même s’y dissolvait.

Vu depuis les hauteurs du sentier, ce plan d’eau fauve paraissait plus organique que technique — un miroir chargé de sédiments et de ciel, où se confondaient la puissance des éléments et la main de l’humain.

Le chemin du Hutweg est chargé d’histoire. Autrefois parcouru par ceux qui veillaient sur la forêt et ses ressources, il est devenu un sentier de randonnée.

Aujourd’hui, il portait les traces de la tempête Benjamin : troncs déracinés, branches éparpillées, sol détrempé et glissant. Des eaux furibondes et terreuses déboulaient par endroits des pentes abruptes. À plusieurs reprises, il a fallu enjamber ou contourner les obstacles, le regard attentif à chaque pas.

Nous avons dû renoncer à atteindre la cascade, le passage devenant trop dangereux, surtout avec les trois chiennes. Demi-tour, donc — la prudence pour guide.

Dépitée de n’avoir pu atteindre la cascade du sentier, nous avons pris la route pour en découvrir une autre, à quelques kilomètres de là : la Haselbach Waterfall.

Cette cascade, haute d’une quinzaine de mètres, est proche du parking où l’on se gare. Elle se niche dans une gorge boisée typique de la région. Le sentier qui y conduit est étroit, pentu, très glissant. Le ruisseau, gonflé à bloc, dévalait furieusement son lit ; l’eau, lourde de terre et de feuilles, roulait dans un grondement continu.

La cascade, d’ordinaire claire, s’était muée en un flot brun et tumultueux — une coulée vivante, terreuse, qui semblait charrier tout le versant. Autour, la forêt suintait encore ; chaque pas s’enfonçait dans la boue, et l’air vibrait du fracas de l’eau.

Un lieu d’énergie brute, saturé de l’humidité rugissante du torrent.

Sur le retour, nous avons emprunté une route interdite où nous étions seules au monde — évidemment.

La chaussée serpentait au fond d’une gorge, longeant un ruisseau aussi furieux que tous ceux croisés aujourd’hui. Autour, la forêt profonde refermait ses pentes sur nous, sombre et dense, comme un couloir végétal vibrant du tumulte de l’eau.

Arrivées sur le plateau sommital, la vue se dégageait sur les Alpes suisses dans le lointain, plus visibles que jamais. Dernier panorama grandiose avant notre départ.

Nous sommes rentrées repues de ces paysages puissants, et avons savouré un dernier sauna au gîte pour clore ce séjour, dissoudre la fatigue et profiter du silence du lieu pour laisser retomber l’élan des jours passés.

Le corps se détend, l’esprit se vide peu à peu, comme si la chaleur achevait de fondre les dernières traces de boue, de vent et d’eau.

Une manière douce de dire adieu à ces montagnes et à leur tumulte.